──焼き物って、人生みたいだった。

陶芸を始めた時、正直「形になればOK」と思ってた。だけど、ろくろで作った器がただの土から焼き物になるまでの工程を知ってから、私の中で何かが変わり始めた。

今回の話は、そんな「焼き」と「釉薬」の世界にどっぷり浸かった1日から始まる。

炎の力ってすごい。

ろくろで形を整えて、乾燥させて、いざ窯の中へ。

「火の力で生まれ変わるんですよ」

先生のこの言葉、ちょっとカッコよすぎて笑いそうになったけど──本当にそうだった。

数日後、窯から出てきた器に触れた瞬間、ひんやりしてるのに、どこか熱を感じた。不思議な感覚だった。

でも、完璧な形だったはずの器にヒビが入っていたり、わずかに歪んでいたりして「ええぇ…」とガックリ。

でも先生の一言が救ってくれた。

「土が呼吸した証拠ですよ」って。

焼き物の失敗って、実は味になる。

器のヒビや歪みを「失敗」だと思っていたけど、陶芸の世界ではそれも含めて味なんだって。

それって、ちょっと人間と似てると思った。

完璧じゃない自分も、ちょっとしたズレや凸凹があっても、それも味として許される世界があるのかもって。

釉薬の世界は、まさに魔法

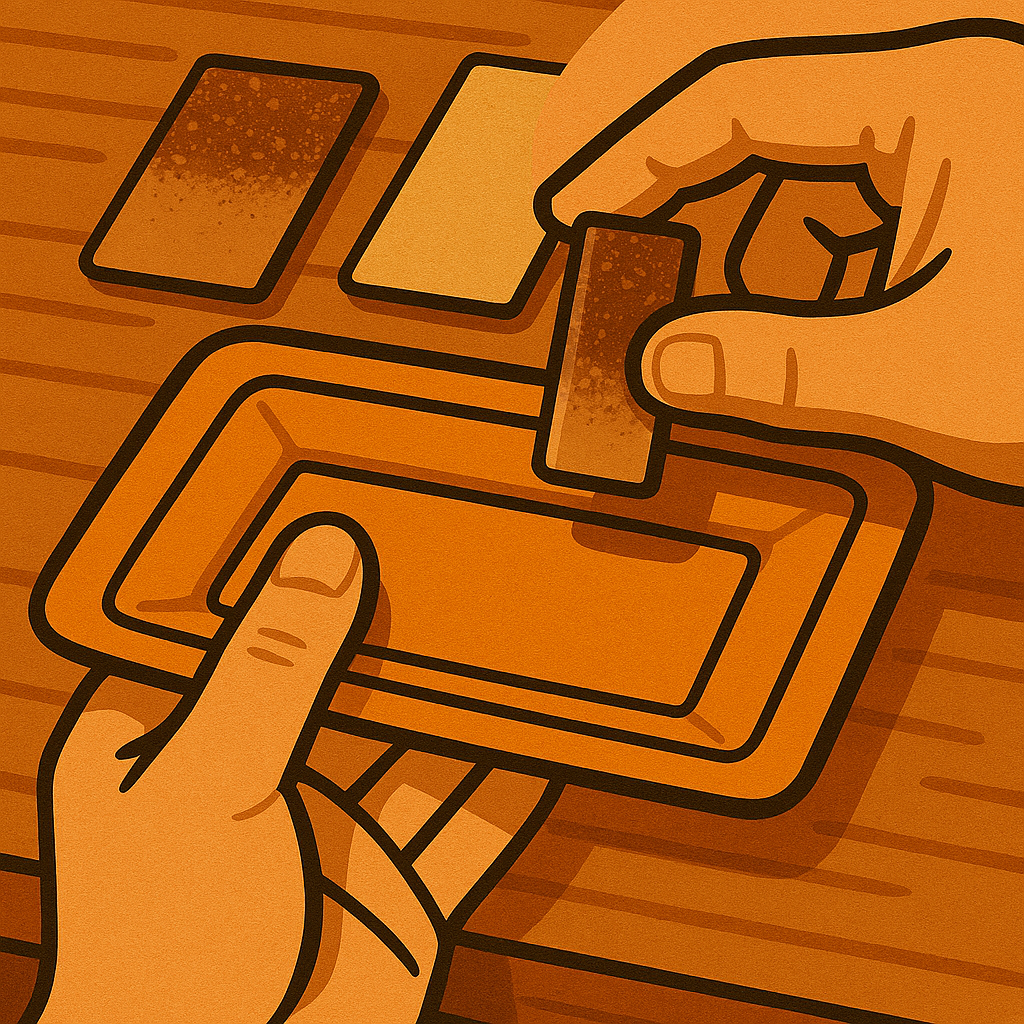

そして、今回ハマったのが「釉薬(ゆうやく)選び」。

透明、乳白、藍色、緑…。色だけじゃなく、焼いたらどう変化するかまで読まないといけない。

私はもちろん寿司が映える器を目指して真剣そのもの。

青魚のアジが映える藍色、マグロが映えるマットな黒…先生に質問攻めしたらちょっと引かれた(笑)

でも、それくらい真剣だったんだよね。

釉薬を塗るときなんて、もう魔法使いの気分だった。

そして、焼き上がりを待つ夜。

最後の本焼き。

これがうまくいかなきゃ、全部パー。

でも、それすらも味になる世界。

不安と期待を胸に、窯の扉が閉まるのを見送る瞬間──あれはまさに、親が子を送り出す気持ちに近い。

【まとめ】人生も、焼き物と一緒。

失敗しても、形が崩れても、少しヒビが入っても、それが味になる。

そんな陶芸の世界に、私はどこか救われた気がした。

あなたにも、少しだけ伝わってたら嬉しい。

次回はいよいよ、お寿司を乗せる本命の器が完成する話。

お楽しみに!

💡 他の「趣味シリーズ」も読む

コメント