工事が進むにつれ、店の中の昔の姿が少しずつ見えてきた。

長く使われていた壁紙の裏。剥がれた床板の下。カウンターの角に残る小さな傷。

それらは全部、前の店主が重ねてきた時間の証だった。

親方から独立したばかりの頃の私は、「古さ=欠点」だと思っていた。

でも今は違う。

傷も、色褪せも、ひとつひとつが物語を持っている。

「このカウンターで、誰かがコーヒーを飲んでいたんだろうな」

「この角の傷は、常連さんのカバンが何度も触れた跡かもしれない」

そう思うと、店が急に生き物みたいに感じられた。

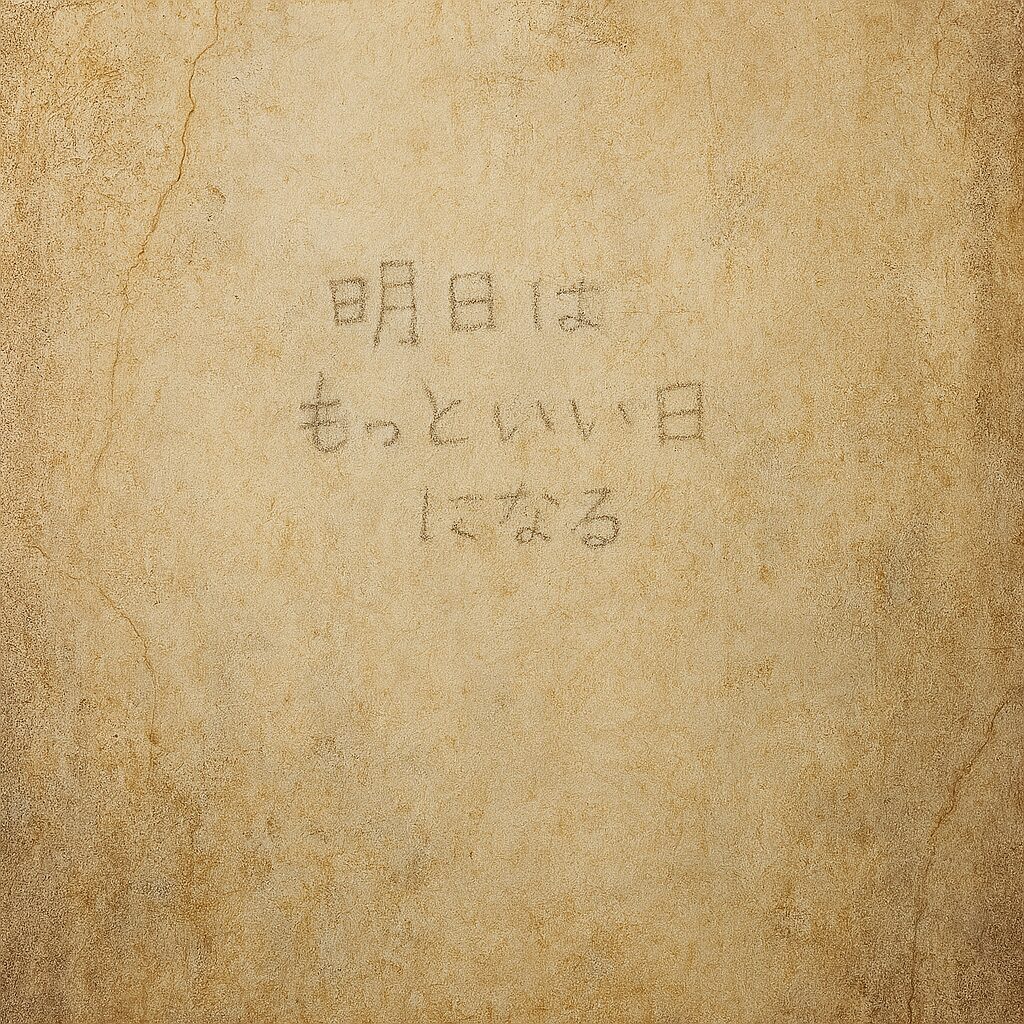

壁に刻まれていた小さな走り書き

古い壁材を剥がしていた時、大工さんが「ちょっと来て」と私を呼んだ。

指さした先にあったのは、鉛筆で薄く書かれた、たった一行の言葉だった。

「明日はもっといい日になる」

前の喫茶店の店主が、忙しい日も、静かな日も、自分を励ますために書いたのかもしれない。

なぜだろう。胸の奥に、じわっと熱いものが広がった。

「この店はきっと、誰かの明日を支えてきた場所だったんだ…」

たった一行で、空気が変わることがある。

背中を押す言葉というより、背筋が伸びる言葉だった。

自分がここから作ろうとしている店の意味が、ふっと形になった気がした。

私はただ店を作っているんじゃない。

この場所が持ってきた優しさを、次の誰かへ手渡そうとしている。

未来の店の姿が、ふいに見えた

夕方、差し込んできたオレンジの光で、店全体がふわりと照らされた。

埃が舞い上がり、光の中で踊っているようだった。

その瞬間、ふと未来の景色が浮かんだ。

- カウンター越しに笑うお客さん

- 真剣に寿司を握る自分

- 器の上で輝く、美しい一貫

- 「おいしいね」と小さくこぼれる幸せな声

その光景は、いつか叶えたい夢というより、もうすぐ手が届く現実に変わっていた。

ここまで来た。

途中で何度も怖くなったし、足が止まりそうにもなった。

でも、目の前にあるのはまだ形のない店じゃなくて、もう息づき始めた店だった。

私は思う。

夢って、突然叶うんじゃない。

静かに近づいてきて、ある日ふいに、「あ、もうここまで来てたんだ」って気づかせてくる。

このオレンジの光は、その合図みたいだった。

そして、店は小さく息をした

工事が止まった夜。

ひとりで照明を落とし、薄暗い店の中央に立った。

すると、不思議なことに、店全体が「ようこそ」と言ってくれているように感じた。

もちろん、声なんて聞こえない。

ただ…気配が優しかった。

「大切に使われてきた場所を、これから私が受け継ぐんだ」

そう思ったら、胸がぎゅっと締め付けられて、涙がひと粒だけ落ちた。

弱くなったんじゃない。

ちゃんと受け取れるようになったんだと思う。

場所の記憶を、ただの古さとして片付けずに、温度として抱えられるようになった。

店の記憶と、私の未来が重なる

この店には、これまでの物語がある。

そして、これから私が紡ぐ物語が重なる。

前の店主が残した「明日はもっといい日になる」という言葉。

あれは店主の独り言だったのかもしれない。

でも今の私には、次の店主へ渡すバトンに見えた。

「よし。ここから新しい時間を始めよう」

鍵をそっと閉めながら、私は小さくつぶやいた。

明日もまた、この場所で夢が動き出す。

▶ 次回予告(24話)

工事が進むほど、決めなきゃいけないことが増えていく。

「店の正解」じゃなく、「自分の正解」を選ぶ話。

💡 他の「趣味シリーズ」も読む

コメント